El universo autoral argentino se conformó en distintos contextos, con un inicio colonial donde se distingue el estreno de la primera tragedia de tema argentino, Siripo, obra de Manuel José de Lavardén estrenada en 1789 en el mítico Teatro de la Ranchería. El siglo siguiente fue poco benéfico para la dramaturgia nacional, prologado con un interregno romántico practicado con débil repercusión por figuras oponentes al rosismo y condenadas al exilio, y epilogado por la llegada en aluvión, a partir de 1880, de compañías extranjeras de todo fuste, algunas consagradas y otras apenas virtuosas, que barrieron con las nacionales. Los recién llegados (Eleonora Duse, Sarah Bernhardt, María Guerrero, Constant Coquelin, Lugné-Poe, entre muchos más), de residencia temporaria, portaban su propio repertorio, situación dadora de ningún calce a la producción de los autores locales. Martín Coronado, Nicolás Granada, Enrique García Velloso, entonces con expectativas, padecieron la falta de elencos argentinos donde sus textos hubieran podido tener natural cobijo, y estrenaron malamente en compañías españolas por la afinidad de idioma, o en el caso de Granada, en italianas que se valieron de sus textos traducidos. Nada de esto, cuando raramente sucedió, fue demasiado afortunado para los dramaturgos, en realidad se podría afirmar lo contrario.

El siglo XX comienza a ser más generoso para nuestra literatura dramática; con dos compañías de la familia Podestá instaladas en dos teatros del centro de la ciudad, la de Pepe en el Apolo y la de Jerónimo en La Comedia, la escena porteña ofrece intérpretes idóneos para los temas domésticos, al punto que, en 1902,los citados Coronado, Granada y García Velloso aprovechan la ventaja y estrenan con éxito en el Apolo sin los inconvenientes del pasado.

Este primer tramo del siglo teatral se fue robusteciendo con otras firmas: Roberto Payró, Gregorio de Laferrere y, sobresaliendo, Florencio Sánchez. Estos dramaturgos fueron contemporáneos con el auge del género chico, y tuvieron que pelear con este liviano modelo importado de España, de buen rendimiento económico porque el público porteño lo aceptó de inmediato, pero de pobre envergadura artística .Contaron con poca compañía, pues bajo el influjo del teatro por secciones, continente del género chico compuesto por una enormidad de obras de una hora de extensión, petipiezas, sainetes, zarzuelitas, etcétera, muchos dramaturgos hicieron dinero mostrando poca calidad. Otros se sumaron a la novedad con mejores propósitos, Nemesio Trejo, Enrique Buttaro y Manuel Ocampo tomaron una de las formas icónicas, el sainete (la otra fue la zarzuela), y le dieron identidad propia, generando el sainete criollo, que tuvo por delante décadas de feliz desempeño, hasta que en 1930 cayó en el descrédito, según Blas Raúl Gallo, «víctima de sus propios errores».

Pero en el contexto de comienzos de siglo, Florencio Sánchez se corporiza como el autor nacional de referencia, no solo por sus textos, modélicos a partir de su primer estreno de trascendencia, M’hijo el dotor, que Jerónimo Podestá le estrenó en 1903, sino también por el empeño de evitar los fáciles caminos del género chico e intentar encauzar al teatro argentino por terrenos modernos, entendido el término como la adhesión a los procedimientos escénicos europeos más recientes, resonantes por el desarrollo, entre otros ismos, del realismo, el naturalismo y, sobre todo, del drama de tesis de Henrik Ibsen. Este propósito resultó fallido, entre otros factores, aunque no el único, por el ahogo provocado por el exitoso género chico, que atraía y desmejoraba las mejores plumas. Además, Florencio Sánchez murió en 1910, y su liderazgo en la empresa, acaso irreemplazable, quedó trunco.

Pero el fracaso no oscureció la figura de Sánchez, por años fue nuestro autor faro, el referente de aquellos que buscaban en la escritura dramática otras recompensas que la ganancia económica. Esas intenciones de modernización fueron recuperadas años después por otros colegas: Samuel Eichelbaum, Enrique Gustavino, Vicente Martínez Cuitiño y el sobresaliente agregado de Francisco Defilippis Novoa. También fracasaron o, mejor dicho, no es posible medir el resultado porque el trabajo de modernizar el teatro nacional le fue arrebatado por el Teatro Independiente, nacido el 30 de noviembre de 1930, cuando Leónidas Barletta fundó el primero, el Teatro del Pueblo. Este movimiento, impetuoso e indeclinable desde el primer momento, terminó por imponer, contra todos los obstáculos, las pautas de acción de la escena moderna, proponiendo el agregado a la actividad de nuevos rubros hasta entonces desconocidos o ignorados: la puesta en escena, el decorado tridimensional, la incorporación de la luz y la música con fines dramáticos, elementos creativos incorporados poco a poco a todas las regiones de la actividad teatral local, desde la comercial hasta la oficial, cuando hubo, por fin, una Comedia Nacional (1936).

Este éxito de los independientes, paulatino y no ajeno a dificultades, coincide con la citada declinación del sainete criollo, que a partir de 1930 comienza a perder la convocatoria popular que lo había sostenido, convirtiéndose en un fenómeno residual y en extinción, con poca capacidad de resucitación en un contexto entonces trastornado. Buenos Aires, y el país, cambiaba a partir de 1930por circunstancias inéditas, tal como la caída, como consecuencia del famoso crash de Wall Street, de un sistema de exportación agropecuaria victorioso desde 1880,provocando en el país serias dificultades comerciales, financieras y económicas. Se sumó al desastre la mesiánica intervención militar que protagonizó el primer golpe castrense del siglo XX (prólogo de otros más terribles). A estas condiciones de vida tan distintas, se debe agregar, en un grado no menor, los cambios en la expectación, la aparición de un nuevo público, los hijos de los inmigrantes, argentinizados por la fantástica tarea de la educación gratuita y obligatoria, que requerían para el ocio y el entretenimiento ofertas diferentes a las dadas por el sainete. Este nuevo espectador aceptó, y con reticencias, la realidad oscura que proporcionaba la última etapa en que se había convertido la forma saineteril, el grotesco, aunque nunca con el entusiasmo provocado por el género chico de los orígenes.

Vale añadir que el sainete criollo se había hecho acreedor, desde sus comienzos, cuando por el 900 Trejo, Buttaro y Ocampo le dieron vida, del desdeño del campo intelectual de la época, como lo explica Osvaldo Pellettieri, por «su conservadurismo estético y político, por cómico, por costumbrista, por comercial, por popular y por exitoso, por su “mal gusto”, su falta de decoro y de capacidad profesional». Por tanto, se saludó su desaparición, pues, era cierto, sus expresiones se atenían a un molde muy poco variado y pasible de desgaste: una historia sostenida por un débil conflicto sentimental, jugada por la caricaturizada figura del inmigrante, expuesto para el chiste y la risa, con un final acomodaticio, de falsa armonía, sazonado con un baile. Pero esta es sólo la manera en que había comenzado nuestro sainete criollo, que con acierto Pellettieri bautizó de “pura fiesta”. Tulio Carella, un enamorado de la forma, salió al encuentro de semejante descalificación, entendiendo que entre tanta frivolidad aparecía, poco visible, la sustancia del drama, o si se quiere extremar el término, de la tragedia. Se trata de un acierto de Carella, esa subrepticia sustancia, se fue expandiendo como mancha de petróleo y contaminó las piezas que escapaban de la “pura fiesta”, tal como Los dientes del perro, Mustafá y El movimiento continuo. De ese modo, el sainete criollo se fue “adensando”, feliz término aportado por David Viñas, y se convirtió en grotesco.

El nuevo género fue objeto de otra apreciación del sector intelectual, algunos lo siguieron estigmatizando como a la forma de origen, otros, con más acierto, lo estudiaron como reflejo de la aflictiva situación del 30. Entre los tantos empeños a favor, se debe mencionar a Claudia Kaiser Lenoir, autora en 1977 de un texto que, acaso, agota el tema. Ahí define el grotesco: «Este estilo teatral, en contraposición al amable y poco problemático sainete, constituye una visión degradada del sistema social, un indirecto enjuiciamiento de los pilares en los cuales se apoya, los mitos de los que se alimenta y la forma en que se valida sobre el hombre [pero] no es el individuo frente a lo social, sino el hombre frente a un determinado orden oficial alienante e injusto […] el fracaso se constituye entonces como evidencia de la imposibilidad de funcionar humanamente dentro de lo social».

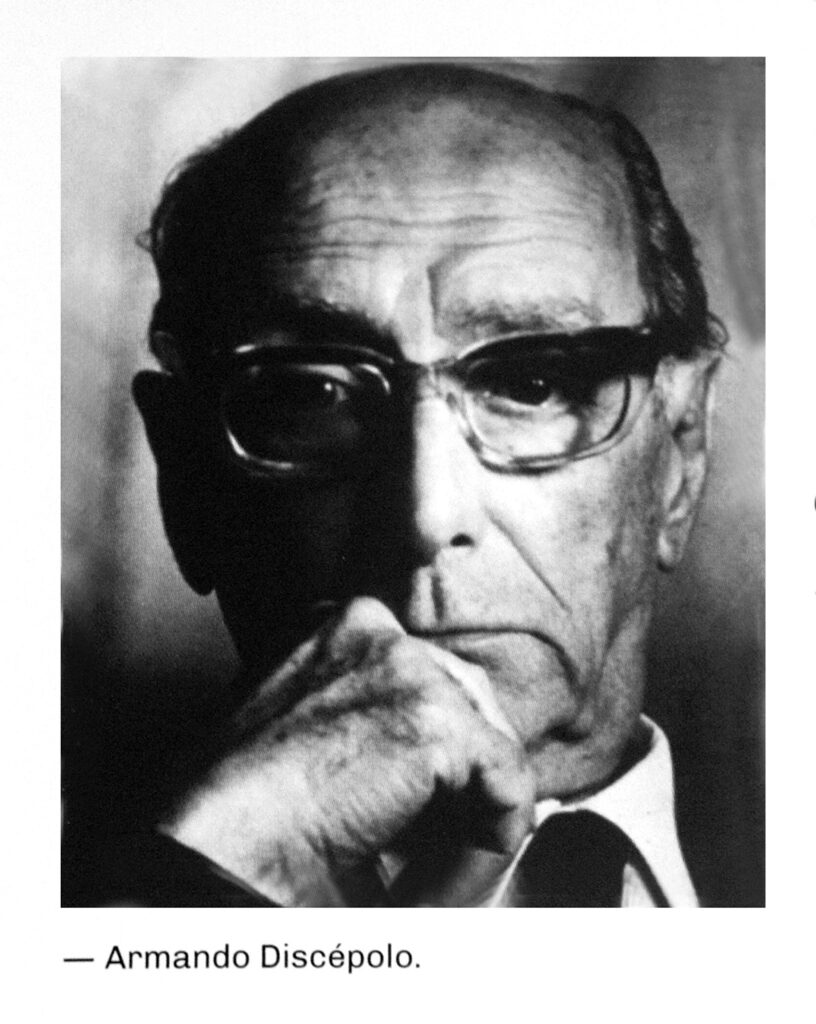

El grotesco, de origen italiano, trasplantado al país donde también se le dio el aditamento de criollo, contó con el aporte fundacional de don Armando Discépolo quien, luego de unas piezas de acercamiento, dio luz en 1923 a Mateo, la primera a la cual el autor llamó grotesco. La incidencia de Discépolo es tal que muchos historiadores niegan la existencia de otros cultores del género, a pesar de que a partir de hacerse prestigioso varios se asignaron participación. Este debate queda abierto, cada cual tomará posición al respecto, pero más allá de si Discépolo tuvo continuadores o no, resulta cierto que a él se le acreditan las primeras piezas grotescas, a la citada Mateo deben añadirse El organito ,Cremona, Relojero y Stéfano. Esta última sobresale, pues es para nosotros y para Jorge Dubatti «el máximo exponente del grotesco criollo y acaso la obra maestra que mejor representa el teatro nacional hasta hoy».

Excluimos de este trabajo la recopilación exhaustiva de los datos biográficos de don Armando, su condición de hijo de un músico napolitano emigrante y fracasado, sin lugar a duda inspiración del Stéfano de la pieza homónima, la relación conflictiva de hermano-padre con Enrique, el fantástico poeta del tango, y su trayectoria escritural previa a Mateo, comenzada en 1910 cuando Pablo Podestá le estrenó Entre el hierro. En este primer tramo, Discépolo trabajó en colaboración con Rafael de Rosa, Mario Folco, Federico Maertens y con su hermano Enrique; concretó obras valiosas, rescatadas por él mismo, y otras que, también sus propias palabras, constituyeron «el mayor dolor de mi vida esas comedias tontas. Las hice no para pan… para agua. Yo me torcí por querer más a los que me rodeaban que a mí mismo».

En 1934 llega lo llamativo; luego del estreno de Relojero, y luego del estreno de 26 obras (15 con su firma y 11 en colaboración),Discépolo dejó de escribir. Siguió vinculado al teatro, y aunque según afirma Pellettieri siempre continuó mirando al teatro con agudeza de autor, su tránsito posterior por la escena porteña se hizo bajo la condición de director teatral y radiofónico. Circulan varias hipótesis acerca del gesto, desde que acaso se quedó sin nada que decir, hasta que la crítica padecida -una parte la tuvo siempre a favor, mientras otra lo destrató con crueldad-lo instó a abandonar. Dubatti despliega las dos suposiciones sin hacerse cargo de ninguna: «Mucho se ha especulado sobre la decisión de Discépolo de no escribir más: según el autor, se quedó sin nada que decir; según otros, le dolía que su esfuerzo creador no fuera valorado por la crítica como merecía».

Pueden valer otras conjeturas, pero la nuestra, que no consideramos excluyente y definitiva, se apoya en que fue el recibimiento crítico de periodistas inclementes lo que decidió el renunciamiento. Damos ejemplos, como el extracto de la crónica publicada en El Mundo en ocasión del estreno de Relojero. Allí se dice: «El teatro serio del señor Armando Discépolo [¿se supone que hay otro teatro no serio, divertido, de este autor?] tiene, todo, un tono sentencioso y pontificial que envuelve una pretenciosa preocupación conceptualista, no siempre sincera ni feliz. Por eso se deshumanizan los personajes de sus obras para parecer títeres histéricos, más que almas llevadas de la calle al teatro. Serían mucho más humanos, mucho más verdaderos y sinceros, si pensaran menos y sintieran más, porque resulta un poco cerebral e inventado el drama, de cada personaje que se mueve, no a impulsos de sentimientos, sino a “expensas” de ideas no siempre razonadas. Relojero, el grotesco que está dando Arata en el San Martín, es una prueba de esta afirmación».

Pablo Suero, su pertinaz enemigo, quien sostuvo siempre (murió en 1934) la hipótesis de que los grotescos habían sido escritos por su hermano Enrique, publicó en Noticias Gráficas la crítica acerca de la misma pieza, donde aprovecha para acusarlo de plagiario e ignorante: «Ya he demostrado de manera incontrovertible muchas veces, pero no está de más repetirlo, que Mateo está en su emoción esencial, íntegro, en Tristezas de Chejow [sic]. Que, de Oliverio Twist, de Dickens, fueron sustraídas escenas, tipos y ambiente de El organito. Que Mustafá nace a la vida en las páginas de Sergio Petrovich, de Andreiff. Los incrédulos pueden comparar los libros. Por eso el teatro del señor Discépolo es frío y anémico y está escrito con asmática fatiga de fábrica. El teatro es la vida. Y este teatro del señor Discépolo es de segunda mano, de procedencia libresca. Y no os hagáis por eso la ilusión de un hombre de cultura. No; algunas novelitas y unas cuantas piezas de teatro. Eso es todo el bagaje literario y cultural del señor Discépolo».

No obstante estas consideraciones tan contrarias y la retracción de Discépolo respecto a la escritura, Luis Ordaz le dedicó un primer reconocimiento en la década del 40, cuando publicó una antología de obras del teatro argentino y lo ubicó como el autor fundamental del canon nacional. Pero este anticipo no consiguió demasiado efecto, Florencio Sánchez se mantenía en la cúspide y Discépolo recibía desdenes de hasta sus colegas más jóvenes. Para Ricardo Halac, uno de los nóveles autores de la hoy célebre generación del 60, declaró que «para nosotros, en ese momento, Discépolo era solo un viejo cascarrabias, que se paseaba, aburrido, por los pasillos de Argentores».

Pero la década del 60 no fue tan hostil para Discépolo. Durante la misma comenzó su reivindicación, sorpresiva por lo rápida. En 1966 el Fondo Nacional de las Artes le concedió el Gran Premio de Honor por su trayectoria, distinción ya recibida por Jorge Luis Borges, Enrique Banchs y Juan José Castro. Y en 1969, Jorge Álvarez, atrevido impresor que entonces apostaba fuerte, publicando desde Manuel Puig a Roland Barthes, se decidió por la edición de las obras completas de Discépolo, cuando sus títulos habían desaparecido de las librerías y, casi, de las carteleras porteñas. Álvarez contó con la selección de textos por parte del mismo Discépolo, quien hizo una depuración de su producción eliminando lo que él mismo había calificado como comedias tontas e incluyendo sólo aquellas piezas que, sospechamos, lo hacían sentir orgulloso de una profesión ya abandonada. Eligió 17 obras, pero por razones ignoradas por nosotros se publicaron sólo 14 en tres tomos (quedaron fuera Giácomo, Babilonia y Cremona). Estos volúmenes, que por sí solos se constituyen en un merecido homenaje, fueron enaltecidos por el magnífico prólogo de David Viñas –Grotesco, inmigración y fracaso: Armando Discépolo-, donde analiza el grotesco criollo como extensión de las formas saineteriles, con un “adensamiento” que representa un salto cualitativo, desmitificador del proyecto liberal que atrajo a los inmigrantes para “hacerse l’america”. La aventura de tantos arribados con esperanzas está testimoniada en el grotesco a través del fracaso de sus personajes, desde el atolondrado don Miguel de Mateo hasta el Stéfano de la obra homónima, a quien al fin se le cae la máscara y toma consciencia de su triste situación. A partir de este rescate, Viñas colocó a Discépolo en la cima del canon, y se comenzó a utilizar con demasía y ligereza el término “grotesco”, rótulo ahora prestigioso, calificando de ese modo piezas que con cierto grado de acercamiento mostraban algunos rasgos de esa poética, pero sin cubrir en su totalidad los requisitos del género, tal como los expone Pellettieri en una cita definitoria agregada a la anterior de Claudia Kaiser-Lenoir: «El motor de acción es la búsqueda de comunicación por parte del sujeto (máscara involuntaria), su falta de conciencia le impide comunicarse. No tiene devolución de su núcleo familiar, la depresión del sujeto le hace caer en lo patético, es variante extrema de lo sentimental. El núcleo temático por excelencia es el tema económico. Se estructura a partir de sucesiones, de desempeños, pruebas o trabajos que el sujeto no puede superar. Es un drama de personaje que supera lo sentimental. El personaje no conoce su problema. Se torna ridículo porque existe una diferencia muy grande entre lo que él cree que es, y lo que en realidad representa para los demás. En su estructura interna, tiende a relativizar mediante la imposibilidad del protagonista de conocerse a sí mismo y a los demás. Los procedimientos utilizados son la yuxtaposición entre lo trágico y lo cómico, y la tensión que se resuelve solo hacia el final».

Pero, y he aquí la sorpresa, el abandono de la escritura por parte de Discépolo no había sido total, se tomó tiempo para reescribir Cremona, por razones que el mismo justificó:

«Escribí esta pieza en Ischia (L’Isola Verde), Nápoles, y la estrené en nuestro Teatro Apolo en 1932, en una bella y desafortunada circunstancia. La alargué [su representación requiere dos horas] porque algunos de sus personajes condenados a mutismo, pobrecitos… en las noches aullaban». Ante la existencia de este texto, y como un modo de sumarse al clima de honores hacia la figura de Discépolo, Osvaldo Bonet, entonces director del Teatro Nacional Cervantes, decidió programar, para la temporada 1968, el estreno de esta nueva versión de Cremona. Según declaraciones del propio Discépolo, Bonet aseguró cumplir con el compromiso, salvo que lo echaran antes. Y eso ocurrió, Bonet fue despedido. Pero, por fortuna, de inmediato fue nombrado director artístico del Teatro Municipal San Martín. Desde su nuevo cargo, Bonet renovó la propuesta, le prometió al autor que Cremona iba a ocupar la cartelera de 1969 del edificio comunal. El estreno sería acompañado por un homenaje que Discépolo, horrorizado, rechazó: «¡No!, grito yo. ¡No quiero homenajes! ¡Ya he sufrido muchos! ¡Envenenan!».

Pero las buenas intenciones de Bonet tropezaron con un primer escollo: el teatro había pagado un elevado avaloir por la representación de Adriano VII, pieza inglesa de Peter Luke, y era preciso estrenarla, muy pronto, porque se estaba a punto de perder los derechos adquiridos. De esta cuestión es enterado Discépolo mediante un encuentro casual con Bonet, quien no obstante el retraso obligado le asegura mantener el compromiso. Sin embargo, el estreno se vuelve a postergar sin que el autor sea informado: el teatro programa, en segundo turno, otra obra inglesa, Rosencrantz y Guildestern han muerto, de Tom Stoppard, con dirección del mismo Bonet. Ante el destrato, un Discépolo dolorido y confundido confiesa: «No retiré la obra. Era escándalo. No me alejé porque allá abajo, en los fondos, en los abismos, hacia donde uno mismo no quiere mirarse… crecía un dolor amargo que quise sufrir».

Bonet sana heridas con un nuevo ofrecimiento para 1970. Pero surge una nueva sorpresa: se inicia la temporada con otros títulos –Crimen y castigo y Romance de lobos-. La desazón y el desconcierto del autor no alcanzan a prosperar debido a que le informan la fecha definitiva de estreno y el nombre del director, calificado como “director joven”. Asombro de Discépolo, acostumbrado a montar sus obras, por su reemplazo por el director designado, Roberto Durán, que sabe no es tan joven (Durán era a la fecha de estos asuntos un experimentado director de 45 años). En un ofrecimiento con apariencia de chantaje, le proponen, en cambio, dirigir en el Cervantes una pieza de Pirandello, Esta noche se recita improvisando.

Discépolo bajó la guardia, porque el proyecto comenzó a andar y prefiere no ponerle piedras. Durán y Discépolo trabajan la obra, se juntan para leerla; el director quería «desentrañar cada palabra del texto» mientras el autor informaba que «mi conventillo no es un conventillo, sino el mundo». Esto sucede, día tras día, hasta el siguiente tropiezo: se suspende el estreno, no hay plata. Se hacen gestiones para obtener los fondos; intervienen Durán, también el secretario de Cultura del municipio, doctor Alberto Obligado, y hasta las autoridades de Argentores, sin obtener resultados satisfactorios.

El presidente de la entidad autoral pregunta a Discépolo qué quiere hacer, retirar la obra. La decisión es trascripta en una dolorosa carta –Por qué retiré Cremona. Historia larga y tristísima-, que tuvo difusión pública. En agosto de 1970 se formaliza el trámite de retiro oficial. En el último tramo del documento, redactado y presentado por Argentores, se justifica la decisión señalando que «la actitud asumida por Armando Discépolo es la que corresponde a un trato desconsiderado, por lo que esta Sociedad se hace un honor suscribirla». En 1971, a la vista del nuevo presupuesto anual, Bonet informa que han desaparecido todas las dificultades. Cremona puede estrenarse, acontecimiento ocurrido, por fin, el 24 de mayo de 1971, con dirección de Roberto Durán y con Fernando Vegal a cargo del protagónico, cuando ya se contaban casi cinco meses del fallecimiento del autor, el 8 de enero de ese mismo año. Una pena.

La recepción crítica de este estreno recuperó el tono áspero con que trató algunas de las piezas de Discépolo. Ejercida bajo la condición de máxima autoridad por los firmantes en las revistas que Pellettieri denomina “bienpensantes” –Primera Plana, Análisis, Panorama –,sólo rescató del espectáculo la excelente escenografía de Saulo Benavente, exacta en el detalle, pero demolió el texto y, con indisculpable insolencia, hasta la misma persona del autor. «El mejor homenaje que se podría haber hecho a Armando Discépolo –escribió Ernesto Schoo, con aire de perdonavidas en Panorama– hubiera sido no representar jamás esta versión, alargada y diluida, de su Cremona original, de 1932».

Aún más ofensivo y miserable es el comentario, sin firma, publicado en Análisis: «Todo el resto de la vida de Discépolo fue una inacabable supervivencia. Mediocre director teatral, aprovechó los privilegios que la cultura argentina concede a la vejez». Esta opinión despectiva era esperable, Schoo y sus colegas del momento miraban con desprecio todo, o casi todo, lo que ocurría fuera del Di Tella, nave insignia de la renovación. Hasta la célebre generación realista del 60 –Halac, Roberto Cossa, Carlos Somigliana, Ricardo Talesnik, Germán Rozenmacher– cayó bajo el rigor de estos críticos que sólo rescataban a Griselda Gambaro, a la cual suponían practicante de una poética apropiada, más vinculada con el futuro que con el pasado. En realidad, se trató de una puja de cofradía, de periodistas especializados encolumnados en una u otra causa, con prescindencia de los dramaturgos y, en este caso, de la dramaturga. Como asevera Ana Sánchez Acevedo, «con el tiempo quedó cada vez más claro, tanto para la crítica como para los propios protagonistas de la polémica, que lo que verdaderamente enfrentaba a Gambaro con autores como Roberto Cossa o Ricardo Halac no era una oposición entre dramaturgos comprometidos y no comprometidos con la Argentina, sino entre dos modos distintos de entender y de afrontar ese compromiso con la realidad y con el teatro».

Hasta donde estamos informados, Cremona fue repuesta dos veces más. En 1989 ocupó el escenario del Cervantes, con dirección de Alfredo Zemma y actuación de Darío Vittori. En 2008, y en el mismo teatro, fue dirigida por Helena Tritek, con el rol protagónico de Alberto Anchart (esta vez el texto necesitó de una adaptación, a cargo de Roberto Cossa). El diario La Nación se hizo eco de esta última versión y bajo el título de «Una pieza deshilachada, confusa y dispersa», su crítico anónimo opinó «que la mala suerte haya perseguido a Cremona quizá tenga algo que ver con sus debilidades estructurales. Es una pieza confusa y deshilachada, dispersa en una cantidad de pequeñas historias que, en vano, procuran centrarse en un protagonista igualmente incierto. ¿Quién es? ¿Qué es Cremona? ¿Un simple inmigrante italiano, vendedor callejero de golosinas, inquilino de un conventillo donde se reúnen varias nacionalidades en conflicto, según el modelo canónico del sainete porteño? ¿O una suerte de santón, de maestro espiritual encarnado en un hombre bueno, generoso y pacífico que debe lidiar con las peores inclinaciones de su prójimo? Discépolo, que tan agudamente describió, en una de sus obras maestras, Babilonia (1925), la dureza y la soberbia de los inmigrantes afortunados, muestra en Cremona otra mueca feroz de la miseria: la lucha de pobres contra pobres. Pero no alcanza para rescatar las imprecisiones de la anécdota ni la flojera de muchos recursos bastante pueriles […] Muy lejos de Stéfano, que sigue siendo su obra maestra, y de Babilonia, esta Cremona debería permanecer en los archivos. Acaso fue un error de Discépolo el dilatar la primera, más breve versión».

Por lo visto el proceso de reivindicación de Discépolo no fue acompañado, a juicio de la crítica, por esta versión póstuma de Cremona, reescrita por años por un autor piadoso que sintió que «algunos de sus personajes condenados a mutismo, pobrecitos… en las noches aullaban». Si nos hacemos cargo de estos resultados, su condición de líder del canon nacional podría ser discutido, actitud que a nuestro juicio entraña una injusticia.

Roberto Perinelli