En Argentina hay temas que se arrastran desde hace mucho tiempo. Siglos, también. Quizá el más famoso es “Civilización o Barbarie”. En el plano literario, “Florida versus Boedo”. En el teatral, “realistas” versus cultores del “absurdo”. Y, sobre todo, el tema de la influencia que, sobre nuestra vida, nuestra cultura y nuestro pensamiento tienen ideas de otros países. Por supuesto, con el tiempo, estos temas que nombramos y otros que no, toman nuevos significados. Pero nunca desaparecen. Están en “la nube”, como se dice ahora. Y uno de los más interesantes, es la actitud que tomaron los habitantes de este país ante la inmigración masiva.

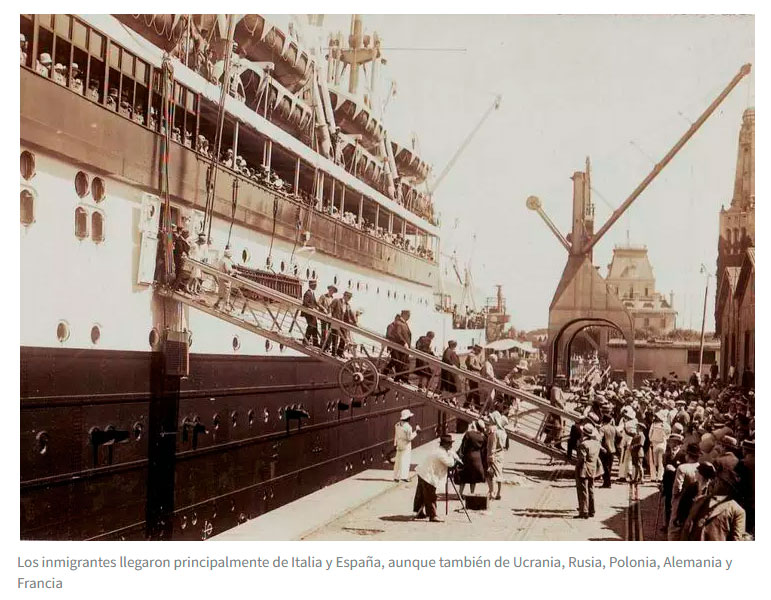

Porque entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, Argentina vivió una intensa llegada de inmigrantes, proceso auspiciado por los gobiernos posteriores a Caseros, conscientes de que dirigían los destinos de un país casi deshabitado, aunque no siempre las oleadas de extranjeros que llegaban eran de su agrado. Y menos eran del agrado de los criollos. Ahora, estos criollos, ¿quiénes eran? ¿Eran hijos de los primeros, primeros inmigrantes, los españoles que colonizaron este territorio, fundaron ciudades, impusieron su idioma, sus costumbres y la religión católica? No exactamente. Siempre vino gente del exterior. A cuentagotas, o masivamente. Generalizando, criollos fueron los que primero se pelearon y luego se mezclaron con los escasos nativos de estas tierras, o con los descendientes de los esclavos, más escasos todavía, que fueron traídos contra su voluntad de lejanas tierras para hacer trabajos forzados. Así se fueron creando los mestizos y los mulatos. Pero todos estos se sentían muy criollos, o argentinos de pura cepa, cuando llegaron las grandes oleadas de inmigrantes.

Es un tema vastísimo. En esta nota vamos a circunscribirnos a un curioso episodio que sucedió en Buenos Aires en 1926 y del que, alguna vez, se habló, pero que hace un tiempo no está en primer plano. Efectivamente, en ese año se publicaron obras de cuatro escritores argentinos, más diferente entre ellos imposible, que con el tiempo figurarían para siempre en la historia de nuestra literatura y, en algunos casos, en la literatura internacional. Se trata de La gloria de don Ramiro, de Enrique Larreta; Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes; El tamaño de mi esperanza, de Jorge Luis Borges y El juguete rabioso, de Roberto Arlt. ¿Vamos a analizar estas obras? No, solo vamos a intentar dilucidar cómo estos hombres reflejaron en sus páginas la llegada de hombres de tierras distantes, en el momento en que Buenos Aires explotó y tuvo más extranjeros que nativos.

Un viaje a la España del siglo XVI

El rioplatense Larreta -su familia era oriunda de Uruguay- relata y publica en Buenos Aires, en 1926, las andanzas de un caballero español, sensual y místico a la vez, que vivió y padeció su transcurrir en la península, a fines del siglo XVI. Veamos lo que dice de él. “A los diez años de edad, Ramiro parecía tocado de Dios. Su madre le veía internarse, como un predestinado, en la aspereza y el recogimiento. A través de una antepuerta oyóle a veces recitar, con exaltada pasión, endechas religiosas que ardían como llama en su labio; otras, veíale ocupado largo tiempo en copiar los hechos más notables de Jesucristo y de su gloriosa Madre…”

Larreta nos dice también que, de grande, el orgullo de don Ramiro residía en encontrar a unos conspiradores moros; aunque, en realidad, lo que buscaba era su propia gloria. “¿Qué linaje en Castilla más claro y antiguo que el suyo? Su sangre era limpia como el diamante” señala en un momento su autor. Y agrega: “las angustias de dinero no tardaron en sobrevenir; pero el hidalgo, cuya altivez no aceptaba las humillaciones de la economía, fue empeñando uno a uno sus bienes a los genoveses. Si la premura era grande, hacía descolgar un tapiz, negociar una joya o pagar ciertos gastos con las piezas de su innumerable vajilla, cuyos platos, fundidos en las minas de América, hacían fácilmente las veces de monedas enormes. Él era, sin embargo, harto sobrio”. Aunque… “algunos viernes, como un acto ritual, bebía una taza de vino y probaba algunos bocados de cerdo, para diferenciarse de moros y judíos”. Interesante, ¿no?

La tentación carnal le sobrevino poco después, y su autor confiesa que Ramiro perdió en esta prueba decisiva. “La mora Aixa, lo envuelve; sus cabellos son como serpientes a sus ojos, y pasa noches de enorme lujuria”. “Rabiosa fruición de tortura se mezclaba ahora a todas sus caricias. Instantes hubo en que meditó el modo mejor de suprimir para siempre a aquella hembra demasiado hermosa, cuya fascinación podía resurgir más adelante en su camino. Imaginaba, allá en lo más hondo de su conciencia, llevar algún oculto veneno, o hacerla perecer, sin arma alguna, ciñéndola de la garganta; y, así, muerta por sus propias manos, ante el solo testimonio de Dios, sumergirla en el agua, con todos sus botes de olor y de tintura, para que la pila diabólica le sirviera de sepulcro. Pero había oído decir que algunas mujeres cobraban al morir inolvidable belleza. Comprendió entonces la virtud santa del fuego, la destrucción sin igual de la hoguera, que no dejaba sino un negro amasijo, repelente.” Para sacarse de encima su embrujo –“la idea del Demonio oculto en el cuerpo de aquella fascinadora cruzábale por la mente”-, Ramiro decide denunciarla a la Inquisición y, más tarde, viaja a Toledo para ver cómo la queman.

El relato de lo que ve no tiene desperdicio.

“Defensores de la fornicación, varios bígamos, judaizantes arrepentidos, falsos sacerdotes, un pordiosero que se hacía pasar en las aldeas por comisario del Santo Oficio y algunos gañanes que habían proferido blasfemias y juramentos, eran condenados a la pena de azotes, a prisión, a galeras”. Pero eso era solo el principio. “Llególes por fin el turno a los que habían de morir. La poderosa emoción aplacó todos los rumores. Aquellos infelices, que antes de dos o tres horas formarían horroroso amasijo de cuerpos carbonizados, subían a la jaula y escuchaban sus sentencias, unos impasibles, otros enloquecidos por el terror y haciendo temblar en la mano la vela verde encendida”.

“La figura de Aixa apareció de pronto al borde del brasero. Sus amarillas ropas de infamia cubiertas de rojos pintarrajos absorbían la lumbre del poniente y cobraban sobre ella un esplendor bárbaro y fatídico. Hubiérase dicho la sacerdotisa de algún espantoso culto de inmolación y de éxtasis pronta a arrojar su sagrado cuerpo a las llamas. Un fraile dominico la predicaba sin descanso, y ora usando del ruego, ora de la amenaza, agitaba ante sus ojos la imagen de Cristo crucificado. Por fin, todos oyeron la áspera voz del religioso, que gritó como enloquecido: -¡Ultima vez: decid que abjuráis de vuestras creencias diabólicas!-. Aixa meneó la cabeza negativamente. Los alguaciles, los tenientes y otros religiosos le mostraron todos a un tiempo la pila de leña preparada para el suplicio. Ella volvió a menear del mismo modo la cabeza. Entonces, el dominico, asiéndola de los hombros, la empujó hacia el verdugo”.

No hay como el aire de campo

Espantemos este humo, por favor, y volvemos al siglo XX. Pero no para asentarnos en la ciudad. ¡No! Ricardo Güiraldes nos traslada al campo argentino, que eleva a la categoría de mito. El campo, en Argentina, tanto en las relaciones entre los hombres como en la cultura, siempre tuvo un lugar privilegiado. Además, tenemos algo que se llama literatura gauchesca, con personajes tales como Martín Fierro, o Juan Moreira, o las agudas observaciones de Sarmiento en su Facundo, donde dedica un capítulo a describir las especiales cualidades de algunos hombres de campo. Durante mucho tiempo, el campo fue escenario de complicados conflictos políticos. Después el escenario pasó a la ciudad, donde se libraron las grandes batallas. El campo pasó a ser el lugar de las tareas rurales, o el sitio ideal para un descanso del ajetreo de la gran urbe.

Sería interesante comprobar si ese pasaje no significó también la muerte de un género teatral tan nuestro, como lo fue el circo con la parte actuada. Hablamos de la arena del espectáculo circense, con su famosa Segunda Parte, donde intérpretes contaban entre caballos y payasos una historia, y que se estrelló ante el escenario de madera de la calle Corrientes. Ahí, con textos más preparados, los actores empezaron a exhibir simbólicamente los conflictos del país. El gaucho estaba desapareciendo. Básicamente en el Paraguay, peleando una guerra que no era de él. Los pocos que quedaron se ofrecieron mansamente para trabajar en las estancias, y los rebeldes, se transformaron en los matreros de las orillas de la capital. Así se llamaba entonces a los suburbios. Unos sobrevivieron arreando animales o sembrando la tierra, los otros sirvieron en los comités o cayeron bajo las balas de la policía.

Así como La gloria de don Ramiro es inclasificable -quizá por eso, en España, a una calle de Oviedo le pusieron el nombre de Enrique Larreta-, el autor de Don Segundo Sombra refleja como nadie el puro aire de campo, su gente buena, sus tareas, sus cuentos. El payador de Leopoldo Lugones anticipaba este mundo bucólico, de patrones y peones, desarrollado luego por Guiraldes. Don Segundo Sombra narra primero la historia de un muchachito, que a “los catorce años de chico abandonado, de «guacho», como seguramente dirían por ahí”, vagaba “en cuarenta manzanas de un pueblo de casas chatas, divididas monótonamente por calles trazadas a escuadra, siempre paralelas o verticales entre sí” y que vivía “en una de esas manzanas, no más lujosa ni pobre que otras”, donde estaba la casa de sus presuntas tías, que llamaba “mi prisión”.

El autor lo describe así: “Durante tres años fui al colegio. No recuerdo qué causa motivó mi libertad. Un día pretendieron mis tías que no valía la pena seguir mi instrucción, y comenzaron a encargarme de mil comisiones que me hacían vivir continuamente en la calle.” “La calle fue mi paraíso, la casa mi tortura; todo cuanto comencé a ganar en simpatías afuera, lo convertí en odio para mis tías. Me hice ladino. Ya no tenía vergüenza de entrar en el hotel a conversar con los copetudos, que se reunían a la mañana y a la tarde para una partida de tute o de truco. Me hice familiar de la peluquería, donde se oyen las noticias de más actualidad, y llegué pronto a conocer a las personas como a las cosas”.

La vida del muchachito cambiará en el momento en que percibe algo que lo marcará para siempre. “Inmóvil, miré alejarse, extrañamente agrandada contra el horizonte luminoso, aquella silueta de caballo y jinete. Me pareció haber visto un fantasma, una sombra, algo que pasa y es más una idea que un ser; algo que me atraía con la fuerza de un remanso, cuya hondura sorbe la corriente del río”. Era Don Segundo Sombra. Después, el joven lo describirá con admiración y cariño: “su indumentaria era de gaucho pobre. Un simple chanchero rodeaba su cintura. La blusa corta se levantaba un poco sobre un «cabo de güeso», del cual pendía el rebenque tosco y ennegrecido por el uso. El chiripá era largo, talar, y un simple pañuelo negro se anudaba en torno a su cuello, con las puntas divididas sobre el hombro. Las alpargatas tenían sobre el empeine un tajo para contener el pie carnudo”.

Poco a poco, el muchachito se arrima al hombre extraño: “primero pensé que a don Segundo le pasaba otro percance y que yo, por segunda vez, lo advertía del peligro. Esto sucedía en tres o cuatro distintas ocasiones, hasta que el hombre me aceptaba como amuleto. Después era porque, nos descubríamos algún parentesco y se hacía mi protector. Últimamente porque me tomaba afecto, permitiéndome vivir a su lado, mitad como peoncito, mitad como hijo del desamparo.”

Con el tiempo se crea una relación entre el joven y ese hombre, endurecido por el sol y las tareas de campo. Es hermoso su intento de acercarse a él y las vallas que le pone el baqueano.

“-¿No me reconoce?

Don Segundo me miró sin dignarse hacer un esfuerzo para darme gusto.

-Yo jui -agregué- el que le espantó el redomón, ayer noche, en las quintas del pueblo.

Lejos de la exclamación que esperaba, mi hombre se puso a observarme con atención, como si algo curioso había esperado encontrar en mi semblante.

-La lengua -dijo- parece que la tenés pelada.

Comprendí y se me encendió la cara. Don Segundo temía una indiscreción y prefería no conocerme. Un rato largo quedamos en silencio…”

¿Qué hacía este hombre? “Don Segundo, hombre práctico y paciente, sabía todos los recursos del oficio. Pasaba las mañanas en el corral manoseando sus animales, golpeándolos con los cojinillos para hacerles perder las cosquillas, palmeándoles las ancas, el cogote y las verijas, para que no temieran sus manos, tusándolos con mil precauciones para que se habituaran al ruido de las tijeras, abrazándolos por las paletas para que no se sentaran cuando se les arrimaba. Gradualmente y sin brusquedad, había cumplido los difíciles compromisos del domador y lo veíamos abrir las tranqueras y arrear novillos con sus redomonas”.

Imprevistamente, la situación cambia. Hacia el final, cuando el muchachito hereda algunos campos.

“Tres años habían transcurrido desde que llegué, como un simple resero, a trocarme en patrón de mis heredades. ¡Mis heredades! Podía mirar alrededor, en redondo, y decirme que todo era mío. Esas palabras nada querían decir. ¿Cuándo, en mi vida de gaucho, pensé andar por campos ajenos? ¿Quién es más dueño de la pampa que un resero? Me sugería una sonrisa el solo hecho de pensar en tantos dueños de estancia, metidos en sus casas, corridos siempre por el frío o por el calor, asustados por cualquier peligro que les impusiera un caballo arisco, un toro embravecido o una tormenta de viento fuerte. ¿Dueños de qué? Algunos parches de campo figurarían como suyos en los planos, pero la pampa de Dios había sido bien mía, pues sus cosas me fueron amigas por derecho de fuerza y baquía”.

Entonces viene la despedida: “Miré el reloj. Eran las cinco. Monté a caballo y fui para el lado del callejón, donde hallaría a mi padrino. Resultaba ya imposible retenerlo, después de tanta insistencia inútil. Él estaba hecho para irse, siempre, y tres años de permanencia en un lugar, lo habían saturado de inmovilidad. Nos saludamos como siempre. A la par, tranqueando, hicimos una legua por el callejón. Entramos a un potrero, para cortar campo, y llegamos hasta la loma nombrada «del Toro Pampa», donde habíamos convenido despedirnos. No hablábamos. ¿Para qué? Bajo el tacto de su mano ruda, recibí un mandato de silencio. Tristeza era cobardía. Volvimos a desearnos, con una sonrisa, la mejor de las suertes. El caballo de don Segundo dio el anca al mío y realicé, en aquella divergencia de dirección, todo lo que iba a separar nuestros destinos. Lo vi alejarse al tranco. Me fui, como quien se desangra”.

La formación de un genio

Conocí a Borges en 1951, mientras cursaba en el mejor instituto de cultura y habla inglesa de la ciudad, donde un señor muy tímido, tartamudo, un día dio un curso de literatura norteamericana, en inglés por supuesto. Llevaba siempre el mismo traje y alternaba entre dos camisas, sobre las que caía indolente la misma corbata. Uno se detenía en estos detalles cuando levantaba el papel que le servía de guía y lo ponía a la altura de sus ojos. Casi pegado a ellos. Tenía 52 años y ya veía poco. Caminaba con un bastón. Al final de cada conferencia, esperaba que alguien se ofreciera a llevarlo hasta su casa, que estaba a unas siete cuadras más o menos. Realicé esa tarea algunas veces.

Borges ya era conocido, pero solo en los círculos literarios. El diario La Nación le publicaba cada tanto un poema y la fama le llegó cuando Les temps modernes, la publicación parisina de Sartre, le publicó el cuento “Las ruinas circulares” del libro Ficciones. A partir de ahí, su nombre se derramó por todas partes y hasta Argentina reconoció que era un talento fuera de serie. Pero ese momento todavía no había llegado cuando yo cruzaba la avenida Santa Fe, hacia la calle Maipú, llevándolo del brazo. Vivía frente a la Plaza San Martín.

Yo era un lazarillo de 16 años y su fantástica manera de hablar todavía resuena en mi memoria, 73 años después. Pasaba de un tema literario a otro, con increíble velocidad; podía hablar tanto de Shakespeare como de Joyce, o de Macedonio Fernández y Schopenhauer, con agilidad deportiva, para decirlo de manera diferente. Un día me pidió, con mucha delicadeza, que lo acompañara hasta la calle Florida, a pocas cuadras de su casa, a visitar una librería que ya no existe, donde lo recibieron con reverencias. Le traían libros del exterior, y ya había llegado uno de Gershom Scholem que había pedido. Era un análisis de la cábala. Borges se lo llevó, sin pagarlo por supuesto. En esa elegante librería tenía cuenta corriente.

Adolescente curioso, volví después a esa librería y compré ese mismo libro, que abordé varias veces en mi vida y cuya comprensión siempre me fue negada. Para decirlo mal y pronto, para la cábala la realidad es solo un velo. Cuando uno lo corre, cuando intenta hacerlo, se atisba el fabuloso mecanismo creado por el inventor del universo. Yo me quedé de este lado de la realidad, Borges intentó toda la vida traspasarla. Ese aspecto, su pobre conocimiento de “esta” realidad, aparecía mientras caminábamos hacia su casa. Me hacía preguntas sobre la vida política, sobre el movimiento estudiantil, en el que yo ya militaba, y era asombroso su desconocimiento, la ingenuidad de sus comentarios. ¿Era porque se estaba quedando ciego?

En El tamaño de mi esperanza, que apareció en 1926, el año que nos ocupa, ya aparecen estas características. Su erudición y la genialidad con que la manipulaba, motivan esos destellos de lucidez e irrealidad que aparecen en sus textos.

Veamos unos párrafos.

“A los criollos les quiero hablar: a los hombres que en esta tierra se sienten vivir y morir, no a los que creen que el sol y la luna están en Europa. Tierra de desterrados natos es ésta, de nostalgiosos de lo lejano y lo ajeno: ellos son los gringos de veras, autorícelo o no su sangre, y con ellos no habla mi pluma. Quiero conversar con los otros, con los muchachos querencieros y nuestros que no le achican la realidá a este país. Mi argumento de hoy es la patria: lo que hay en ella de presente, de pasado y de venidero. Y conste que lo venidero nunca se anima a ser presente del todo sin antes ensayarse y que ese ensayo es la esperanza”.

Esto empieza diciendo, y con fabulosa imaginación, casi trastornada, continúa:

“¡Bendita seas, esperanza, memoria del futuro, olorcito de lo por venir, palote de Dios! ¿Qué hemos hecho los argentinos? El arrojamiento de los ingleses de Buenos Aires fue la primera hazaña criolla, tal vez. La Guerra de la Independencia fue del grandor romántico que en esos tiempos convenía, pero es difícil calificarla de empresa popular y fue a cumplirse en la otra punta de América. La Santa Federación fue el dejarse vivir porteño hecho norma, fue un genuino organismo criollo que el criollo Urquiza (sin darse mucha cuenta de lo que hacía) mató en Monte Caseros y que no habló con otra voz que la rencorosa y guaranga de las divisas y la voz póstuma del Martín Fierro de Hernández. Fue una lindísima voluntá de criollismo, pero no llegó a pensar nada y ese su empacamiento, esa su sueñera chúcara de gauchón, es menos perdonable que su Mazorca. Sarmiento (norteamericanizado indio bravo, gran odiador y desentendedor de lo criollo) nos europeizó con su fe de hombre recién venido a la cultura y que espera milagros de ella. Después ¿qué otras cosas ha habido aquí? Lucio V. Mansilla, Estanislao del Campo y Eduardo Wilde inventaron más de una página perfecta, y en las postrimerías del siglo, la ciudá de Buenos Aires dio con el tango. Mejor dicho, los arrabales, las noches del sábado, las chiruzas, los compadritos que al andar se quebraban, dieron con él”.

En otro lugar, Borges nos revela su credo:

“He llegado al fin de mi examen (de mi pormayorizado y rápido examen) y pienso que el lector estará de acuerdo conmigo si afirmo la esencial pobreza de nuestro hacer. No se ha engendrado en estas tierras ni un místico ni un metafísico, ¡ni un sentidor ni un entendedor de la vida!”

El fabricante de locos

En el comienzo de uno de los cuentos más famosos de Borges, “El sur”, Dahlmann, su protagonista, se encamina hacia Constitución para tomar el tren. Describe así lo que deja atrás: “La ciudad a las siete de la mañana no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche, las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios”. ¿Fue por descripciones como esta que se lo llamó un escritor del siglo XIX?

En cambio, el mundo de Arlt es otro. Casi lo opuesto. Se desarrolla en una ciudad de calles rotas y gente que mira con desconfianza. No hay guapos románticos ni míticos cuchilleros, pero sí hay individuos que vociferan en las calles la mercadería que venden. ¡Muchas veces en idiomas que ni siquiera se entienden! Están de mal humor, contando pesos que nunca les alcanzan, y se pelean a los gritos con sus mujeres gordas y mal vestidas.

Solo de tanto en tanto, al pasar por un barrio elegante, el relator ve asomada a una ventana a una jovencita hermosa, que le permite soñar con un mundo diferente, del que está totalmente excluido. Porque él vive en la calle, donde gente envuelta en humo cocina verduras y carnes que despiden olores molestos, junto a lustrabotas, mujerzuelas que se ofrecen a los que pasan y ladrones de alto vuelo. Y otros que corren a ras del piso escapando de la policía.

Todo está cambiando en el Buenos Aires de 1926. ¡Sí, hasta los criollos! Ahora se llaman porteños, y miran con insolencia a los que llegan de otros países. Rápidamente, con su proverbial eficacia, los clasifican en cuatro grupos: “tanos”, “gallegos”, “turcos” y “rusos”. Los que no entran en una de estas categorías no existen. Un día Arlt, que entonces tenía 26 años, le llevó a Ricardo Güiraldes el texto de su primera novela, La vida puerca. Güiraldes, que por entonces había tomado al joven como secretario, apenas la leyó sintió que estaba ante un gran talento. Eso sí, le pidió que cambiara el título. ¿Por qué?

¡Era demasiado evidente lo que quería mostrar!

“Al fondo de la calle de casas con fachadas encaladas, cubierta por un océano de sol, el viento traía agrio olor a verduras, y los toldos de los puestos sombreaban los mostradores de estaño dispuestos paralelamente a la vereda, en el centro de la calzada. Aún tengo el cuadro ante los ojos. Se compone de dos filas. Una formada por carniceros, vendedores de puercos, hueveros y queseros, y otra de verduleros. La columna se prolonga chillona de policromía, churrigueresca de tintas, con sus hombres barbudos en mangas de camiseta junto a las cestas llenas de hortalizas. La fila comienza en los puestos de pescadores, con los cestos ocres manchados por el rojo de los langostinos, el azul de los pejerreyes, el achocolatado de los mariscos, la lividez plomiza de los caracoles y el blanco cinc de las merluzas. Los perros rondan arrebatándose el triperío de desecho, y los mercaderes con los velludos brazos desnudos y un delantal que les cubre el pecho, cogen, a pedido de las compradoras, el pescado por la cola, de una cuchillada le abren el vientre, con las uñas le hurgan hasta el espinazo destripándolo, y después de un golpe seco lo dividen en dos. Más allá las mondongueras tienen los amarillentos mondongos en el estaño de sus mostradores, o cuelgan de los ganchos inmensos hígados rojos”.

Arlt aceptó la sugerencia. Entonces, la novela pasó a llamarse El juguete rabioso. En otra parte de su novela, el relator prepara su momento culminante: “Robustos hijos de napolitanos, toda la barbuda suciedad que se gana la vida traficando miserablemente, toda la chusma flaca y gorda, aviesa y astuta, los vendedores de pescado y de fruta, los carniceros y mantequeras, toda la canalla codiciosa de dinero se complacía en la granujería del Rengo, en la desvergüenza del Rengo, y el Rengo olímpico, desfachatado y «milonguero», semejante al símbolo de la feria franca, en el pasaje sembrado de tronchos, berzas y cáscaras de naranja, avanzaba contoneándose, y prendida a los labios esta canción obscena. Y es lindo gozar de garrón.

“Estaban ahí, tomando el sol y jodiendo a los que pasaban. Pasaba alguno de rancho y no faltaba quien gritara -¿Quién se comió la pata e’chancho? -El del rancho-, contestaba el otro. ¡Si eran unos «grelunes»! En cuanto te «retobabas», te «fajaban». Me acuerdo. Era la una. Venía un turco. Yo estaba con un matungo en la herrería de un francés que había frente al boliche. Fue en un abrir y cerrar de ojos. El rancho del turco voló al medio de la calle, quiso sacar el revólver, y zas, el Inglés de un castañazo lo volteó. Arévalo «cachó» la canasta y Cabecita de Ajo el cajón. Cuando vino el cana, sólo estaba el rancho y el turco, que lloraba con la nariz revirada. El más desalmado fue Arévalo. Era lungo, moreno y tuerto. Tenía unas cuantas muertes. La última que hizo fue la de un cabo. Estaba ya con la captura recomendada”.

El Rengo invita a Silvio Astier, el protagonista, a realizar un robo. Todo está minuciosamente pensado: van a ir a la casa de un arquitecto famoso, que esconde una considerable suma de dinero. Pero imprevistamente Astier va a ver al arquitecto y delata al Rengo, que es aprehendido por la policía. ¿Un hecho notable! ¡Increíble! Después, un día, Astier va a ver al arquitecto, que también está muy sorprendido, que no entiende la actitud del joven.

“-Sí, ¿por qué ha traicionado a su compañero?, y sin motivo. ¿No le da vergüenza tener tan poca dignidad a sus años?” -le dice-. Enrojecido hasta la raíz de los cabellos, le respondí. -Es cierto… Hay momentos en nuestra vida en que tenemos necesidad de ser canallas, de ensuciarnos hasta adentro, de hacer alguna infamia, yo qué sé… de destrozar para siempre la vida de un hombre… y después de hecho eso podremos volver a caminar tranquilos.”

“Cómo olvidarme de la cara del Rengo. ¿Qué será de él? Dios lo sabe, pero el recuerdo del Rengo estará siempre en mi vida, será en mi espíritu como el recuerdo de un hijo que se ha perdido. Él podrá venir a escupirme en la cara y yo no le diré nada. Una tristeza enorme pasó por mi vida. Más tarde recordaría siempre ese instante. -Sí, es así-, balbuceó el ingeniero, y de pronto incorporándose, con los ojos brillantes fijos en el lazo de mi corbata, murmuró como soñando: -Usted lo ha dicho. Es así. Se cumple con una ley brutal que está dentro de uno. Es así. Es así. Se cumple con la ley de la ferocidad. Es así, pero quién le dijo a usted que es una ley, ¿dónde aprendió eso? Repliqué: -Es como un mundo que de pronto cayera encima de nosotros. -Pero: ¿usted había previsto que algún día llegaría a ser como Judas? -No, pero ahora estoy tranquilo. Iré por la vida como si fuera un muerto. Así veo la vida, como un gran desierto amarillo. -¿No le preocupa esa situación? -¿Para qué? Es tan grande la vida.?

“¿Y usted cree en Dios? -Yo creo que Dios es la alegría de vivir. ¡Si usted supiera! A veces me parece que tengo un alma tan grande como la iglesia de Flores… y me dan ganas de reír, de salir a la calle y pegarle puñetazos amistosos a la gente…”

Tanos, gallegos, turcos y rusos

Una vez, en una conferencia, escuché que, a fines del siglo XIX, un presidente argentino había tomado la costumbre de ir cada tanto al puerto, con alguno de sus ministros, para ver bajar de los barcos a los inmigrantes. Y que en cierta oportunidad habría proferido esta frase: “Miren bien, de estos zaparrastrosos saldrá un día un futuro presidente argentino.” Como no pude precisar la fuente, prefiero omitir el nombre de ese jefe de Estado. Pero lo cierto es que su información era correcta. Esos “zaparrastrosos” que bajaban de los barcos, y que a veces identificamos con los inmigrantes que vociferaban en las calles, se tomaron en serio el cambio de continente. Algunos enloquecieron -no soportaron la travesía, los nuevos desafíos- pero otros trabajaron con tesón y mandaron a sus hijos a la universidad. Esto no se sabe mucho, pero venían organizados. Invito a los que leen estas páginas a que visiten museos de inmigrantes. Existen en el norte, donde aparecieron las colonias judías, y en el sur, adonde llegaron los galeses. En los museos se guardan, mejor dicho, se atesoran, algunas pertenencias de los que llegaron buscando un destino: ropa, utensilios de labranza, botiquines de primeros auxilios, libros, cartas, biblias, instrumentos musicales. No nos olvidemos que enseguida crearon centros de salud que culminaron en hospitales: todavía hoy funcionan, con sus viejos nombres, el Español, el Italiano, el Británico, el Israelita.

Uno de mis recuerdos de adolescencia son las funciones en el Teatro Marconi, que estaba ubicado más o menos en la avenida Rivadavia al 2500. Ahí se representaban óperas italianas. Siempre lo vi lleno, y cuando salía veía a grupos de personas que se dirigían a la boca del subterráneo cantando en su idioma natal. Eran inmigrantes italianos que repetían las arias que recién habían escuchado.

Los censos nacionales nos dan una idea de la cantidad de personas que vinieron a instalarse al país. El primero se realizó en 1869. El segundo recién en 1895, 26 años después. El tercero en 1914, y el cuarto en 1947, durante la presidencia de Perón. El quinto fue el primero en respetar eso de “años terminados en cero”. Se realizó en 1960, con Arturo Frondizi como presidente. Ahí surgió un dato novedoso: el 29,9 por ciento de la población era “no nativa”, o sea, había nacido fuera del país.

La población de Buenos Aires había pasado de 664.000 habitantes en 1895, a 1.577.000 habitantes en 1914. En 1926, el año que nos ocupa, la ciudad tenía 2.300.000 habitantes. Esto es lo que se llama un crecimiento demográfico explosivo. Conclusión: somos un país mestizo. No descendemos de los conquistadores. En nuestra gran mayoría somos hijos de inmigrantes. Algunos se avergüenzan de esto. Pero como bien dijo alguien, tendrían que avergonzarse los que obligaron a esas personas a abandonar sus propias tierras para ir a buscar un futuro a otro país.

En la película Kaos, de los hermanos Taviani, basada en cuentos de Luigi Pirandello, campesinos pobres cruzan un campo enorme llevando a mano el ataúd de un familiar muerto. ¡Caminaban kilómetros hasta el cementerio! El señor feudal, dueño de esas extensiones, decía que no les permitía hacer un cementerio cerca de donde vivían, para que no se afincaran en sus tierras y se creyeran con derechos sobre ellas.

Se atribuye a Octavio Paz la famosa frase: «Si los mexicanos descienden de los aztecas y los peruanos de los incas, los argentinos descienden de los barcos».

Es totalmente cierto.

Los barcos… ¿volvían vacíos?

Gallegos, tanos, rusos, turcos, llenaron los conventillos a comienzos del siglo XX. Poco a poco, los gallegos se transformaron en “yoyegas”, o “gaitas”. Los italianos fueron siempre “tanos”, diminutivo de napolitanos. Los “rusos” eran judíos askenazis, venidos de Rusia, y también de Ucrania, Polonia. “Turcos”, se llamaban los que venían del antiguo Imperio otomano y de Oriente Próximo: sirio-libaneses, judíos sefardíes, turcos y también armenios. Todos aportaron a la nueva nacionalidad.

El viaje entre Nueva York y Hamburgo salía 8 dólares. En los puertos atlánticos, era todavía más económico. Bajos costos y rapidez de los viajes transoceánicos hicieron posible, a comienzos del siglo XX, una nueva forma de emigración. Eso sí, en los viajes acechaban el frío excesivo, el calor agobiante, las enfermedades. Los buques que llegaban a Buenos Aires tenían tres clases. En tercera viajaba la mayoría de los inmigrantes. En segunda viajaban pequeños comerciantes y el clero. En primera iban los argentinos ricos y algunos turistas.

Los barcos atracaban y los viajeros bajaban. El proceso de recepción, quiénes los esperaban, dónde pasaban sus primeros días, dónde se instalaban después, no es el tema que nos ocupa. Sí, podemos preguntarnos, ¿qué pasaba con esos barcos? ¿Volvían vacíos? No. Los ocupaban muchos inmigrantes hombres, que habían venido solos a trabajar duro, para volverse con ahorros después.

Aparte de estos inmigrantes “golondrina”, como podríamos llamarlos, en esos barcos volvían ilustres personajes que nos habían honrado con su visita, como Einstein y Pirandello. Y también viajaban a Europa familias adineradas del país, “a pasar el invierno afuera” como se decía. En primera clase, claro. Ahora bien, hay anécdotas que no intentaremos comprobar, que decían que estas familias copetudas viajaban con una vaca, para tener buena leche, o que antes de llegar al viejo continente tiraban su vajilla y su ropa por la borda para comprarse todo nuevo, “a la mode”. Lo que sí tenemos, son testimonios sobre argentinos que tiraban “manteca al techo”. Louis Ferdinand Céline, en Viaje al fin de la noche, habla despectivamente de los argentinos que, con los bolsillos llenos de billetes, buscaban mujeres en los cabarés de París.

Ahora, ¿qué podemos decir de Larreta, Güiraldes, Borges, y Arlt? Los dos primeros eran de familias de apellido, el tercero -Borges- no tenía ni plata ni apellido, pero intentó reivindicar su alcurnia, recordando a algún antepasado que había luchado en las guerras civiles. Los tres primeros pasaron largos períodos en Europa -viajando siempre en primera, imaginamos-. Arlt, no. Arlt era de una humilde familia de inmigrantes, él proveniente de Prusia y ella del imperio austrohúngaro. Se ganó la vida como periodista y sus viajes siempre fueron por trabajo.

Yendo al meollo de nuestro tema, ¿qué quiere decir La gloria de don Ramiro? Esta hermosa novela se edita en Buenos Aires, mientras en el puerto bajan de los barcos innumerables personas carenciadas. Dijimos que la acción pasa en España en el siglo XVI, en “época de Felipe II”, y que España condecora a su autor poniendo su nombre a una calle de Oviedo. Como hemos visto en algunas de páginas de la novela, su protagonista se considera un español de pura sangre, o sea no era como esos judíos o árabes que habían sido expulsados de la península, o los que se disfrazaban de cristianos hasta que la Inquisición los pescaba. Asiste a la cremación de una mora que ama, con místico arrebato. ¿Está proyectando en esa España su desprecio por el diferente? Con ese idioma terso, sensual, ¿está anticipando la “hispanidad”, doctrina que después promoverá Franco, con dos baluartes, los hombres de armas y los hombres de fe que alzaban una cruz? Acá solo nos hacemos preguntas.

En Don Segundo Sombra llama la atención la distancia que Ricardo Güiraldes toma con la corriente realista, testimonial, tan en boga en los escritores de la París que amaba. “¡Bailate un tango, Ricardo!”, es un verso que nos queda sobre la habilidad que el autor mostraba bailando en los salones de la Ciudad Luz. Tal vez ahí apareció en su mundo interior, como contraste, la imagen del campo argentino, del cielo azul, del sol radiante y el aire puro que prevalecen en su escrito. En la travesía de Don Segundo, con el muchacho que lo admira, no hay gauchos malos, ni campesinos muertos de hambre, ni referencias a esa ciudad que reventaba de gente que llegaba de todos lados del mundo, ni cuestionamientos al poder. Es como si su autor hubiera querido dejarnos un testimonio diáfano, puro, de un posible paraíso. Y vaya si lo logra.

El Borges de El tamaño de mi esperanza, publicado también en 1926, ya anuncia al genio, al deslumbrante autor de Ficciones y El Aleph, hoy traducidos a incontables idiomas, venerado hasta por los autores comprometidos del boom latinoamericano, donde brillaron García Márquez y Vargas Llosa. Le escuché a Borges responder, a un joven autor que le pidió un consejo: “Viva su vida, no haga como yo, a quien unos libros llevaron a otros libros, y no pude salir de ese encierro”. ¿Hasta qué punto, su paulatina ceguera, lo alejó de la realidad cotidiana? Él se definió como un agnóstico conservador. Pero no podemos creer siempre lo que los autores dicen de sí mismos. En 1981, cuando la dictadura quemó el teatro El Picadero, él, como Sábato y otras celebridades, mandó su adhesión a ese Teatro Abierto que habíamos creado los artistas contra el Proceso.

Borges también escribió estas frases: “Los argentinos somos europeos nacidos en el exilio”. O: “El argentino es un italiano que habla español, piensa en francés y querría ser inglés”.

Entonces, de estos cuatro novelistas que publicaron en 1926, solo uno, Roberto Arlt, dejó testimonios sobre la epopeya inmigratoria. Quizá porque se sentía más cerca, porque era hijo de inmigrantes también. Nos quedó la leyenda de un hombre atormentado. La foto de él que más circula así lo muestra. Murió a los 42 años de un súbito ataque al corazón. ¡Era muy joven! En una de sus Aguafuertes porteñas, “El hombre del trombón”, da un testimonio desgarrador de su existencia, en la que tiene que entregar al diario El Mundo una nota por día y a veces no se le ocurre nada. A menudo el director pasa por su escritorio y lo ve pegando tiras en las hojas mecanografiadas de una novela que está corrigiendo. Ahí afirma que hace días que solo duerme siete minutos por noche. ¿Por qué exageraba tanto? No puedo responderlo.

Sí, Arlt escribía cuando podía y se quejaba mucho. A través de él respira una ciudad confusa y bulliciosa. Él nos dejó una visión inquietante del cambio social, porque también vivió en la época de las guerras mundiales y de las grandes utopías. Cuando el mundo se preguntaba si la revolución rusa lograría su objetivo, Arlt pergeñó Los siete locos, una aventura estrafalaria de un astrólogo, un rufián de prostíbulos y otros personajes impresentables, que intentan armar una banda armada revolucionaria. ¿De qué otro modo podemos llamar a este grupo que al final fracasa?

El filósofo húngaro Georg Lukacs, en La novela histórica, afirma que cada época se expresa en el estilo que más le conviene. En la década del 30, la Argentina no aparece del todo en la novela. Sí en el teatro, con todo el colorido y el sufrimiento que trae. Su espíritu campea en las obras de Armando Discépolo, Defilippis Novoa y muchos otros.

Para terminar: los gobiernos que a fines del siglo XIX impulsaron la inmigración también desconfiaron de los que llegaban. Por eso no les dieron tierras, por eso se apuraron en legislar que el presidente de este país tenía que ser nativo y católico, por eso determinaron que la lengua oficial era el castellano, que el servicio militar era obligatorio y que los que atentaran contra el orden establecido serían expulsados.

En 1926, cuando en Buenos Aires había más extranjeros que nativos, Larreta huyó al siglo XVI español, Güiraldes al campo, Borges al interior de sí mismo y Arlt incluyó a los diferentes con dificultad. En las cuatro novelas hay dos célebres traiciones: en la primera, Ramiro denuncia a la Inquisición una mora que le da placer; en la última, Silvio Astier denuncia a un rengo que confía en él para hacer un robo.

Ah, y recordemos que Carlos Gardel, el intérprete que “cada día canta mejor” y no paramos de escuchar, era francés.

Ricardo Halac